Die Konzentration von Steroidhormonen, die beispielsweise als Arzneistoffe und Verhütungsmittel eingesetzt werden, beträgt im Wasser in der Regel nur einige ng/l, aber bereits in dieser Menge können sie der menschlichen Gesundheit schaden und sich auf die Umwelt auswirken. Wegen ihrer niedrigen Konzentration und geringen Molekülgröße sind sie außerdem nur schwer nachzuweisen und mit konventionellen Klärtechniken nicht zu beseitigen.

Erst Filtration, dann Adsorption

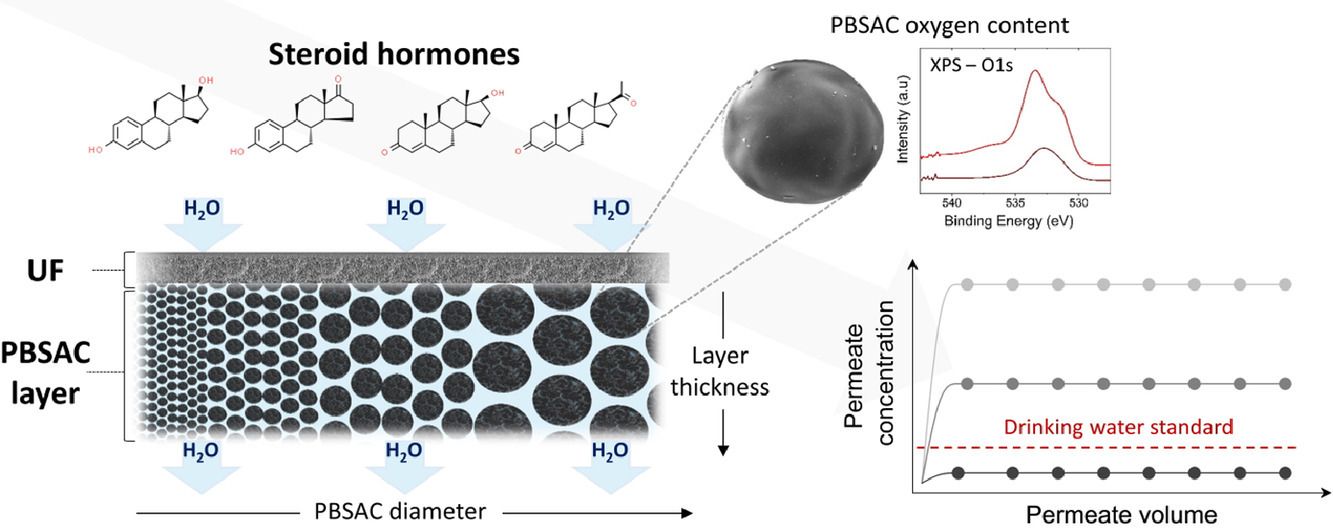

Professorin Andrea Iris Schäfer, Leiterin des Institute for Advanced Membrane Technology (IAMT) am KIT, und ihr Team entwickelten ein neues Trennverfahren, das auf einer Polymermembran mit aktiviertem Kohlenstoff basiert. Das Wasser wird zunächst durch die Membran gepresst, dabei werden größere Verunreinigungen und Mikroorganismen herausgefiltert. Dann fließt das Wasser durch die dahinter liegende Schicht aus kugelförmigen Kohlenstoffpartikeln, welche die Hormone binden. Am IAMT haben Forschende dieses Verfahren nun zusammen mit dem Unternehmen Blücher GmbH in Erkrath weiterentwickelt und verbessert. Kolleginnen und Kollegen am Institut für Funktionelle Grenzfläche (IFG), am Institut für Angewandte Materialien (IAM) und an der Karlsruhe Nano Micro Facility (KNMF) des KIT haben die Weiterentwicklung durch Materialcharakterisierung unterstützt.

Partikelgröße und Sauerstoffgehalt sind ausschlaggebend

Bei den eingesetzten Kohlenstoffpartikeln handelt es sich polymerbasierte kugelförmige Aktivkohlepartikel (polymer-based spherical activated carbon – PBSAC). „Je kleiner der Partikeldurchmesser, desto größer die äußere Oberfläche der Aktivkohleschicht, die für die Adsorption der Hormonmoleküle erforderlich ist“, erläutert Matteo Tagliavini vom IAMT, Erstautor der Studie. Durch Verkleinerung der Partikeldurchmesser von 680 auf 80 µm konnten 96 % des Östradiols, des physiologisch wirksamen Östrogens, entfernt werden. Durch Erhöhung des Sauerstoffgehalts konnte die Adsorptionskinetik der Kügelchen noch weiter verbessert und insgesamt 99 % des Östradiols entfernt werden.

„Das Verfahren erlaubt einen hohen Wasserdurchfluss bei niedrigem Druck, arbeitet energieeffizient, filtert viele Moleküle heraus, erzeugt keine schädlichen Beiprodukte und lässt sich flexibel in Vorrichtungen verschiedener Größe einsetzen – vom heimischen Wasserhahn bis hin zu Industrieanlagen“, so Schäfer.

Die Ergebnisse des Projekts wurden in der Zeitschrift Water Research veröffentlicht.