08. September 2023 Ι Forschende des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) haben in einer aktuellen Studie herausgefunden, dass bestehende Geothermiebohrungen im Oberrheingraben eine zuverlässige Lithiumquelle darstellen könnten. Die Forschungsergebnisse wurden in der Fachzeitschrift Energies veröffentlicht.

Europa benötigt viel Lithium für Batteriespeicher auf dem Weg zur Klimaneutralität. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des KIT untersuchen deshalb Möglichkeiten, Lithium aus geothermischen Quellen zu gewinnen.

“Theoretisch könnten bestehende Geothermiekraftwerke im Oberrheingraben und im Norddeutschen Becken zwischen zwei und zwölf Prozent des jährlichen Lithiumbedarfs in Deutschland decken”, sagt Valentin Goldberg vom Institut für Angewandte Geowissenschaften (AGW) des KIT .

Optimistischer Ausblick

Mit einer weiteren Studie geben die Forschenden nun einen optimistischen Ausblick.

“Nach unseren Erkenntnissen ist ein Abbau mit geringen Umweltkosten über viele Jahre möglich”, so Goldberg. “Das für die Studie entwickelte Modell beschreibt eine mögliche Lithiumförderung im Oberrheingraben, die Parameter sind aber so gewählt, dass sie sich auch auf andere Kluftsysteme übertragen lassen” .

Die Förderung von Lithium aus Thermalwässern ist keine herkömmliche Form des Bergbaus. Das im Wasser gelöste Lithium kommt in einem weitverzweigten Netzwerk aus Klüften und Hohlräumen im Gestein vor. Es ist aber nur punktuell über einzelne Bohrungen zugänglich. Die Größe des Reservoirs hängt daher von der Wassermenge ab, die über die Bohrungen hydraulisch erschlossen werden kann. Um das Potenzial der Lithiumproduktion zu berechnen, mussten die Forschenden berücksichtigen, wie viel Wasser gefördert werden kann, welche Menge an Lithium dieses Wasser enthält und wie viel davon pro Zeiteinheit extrahiert werden kann .

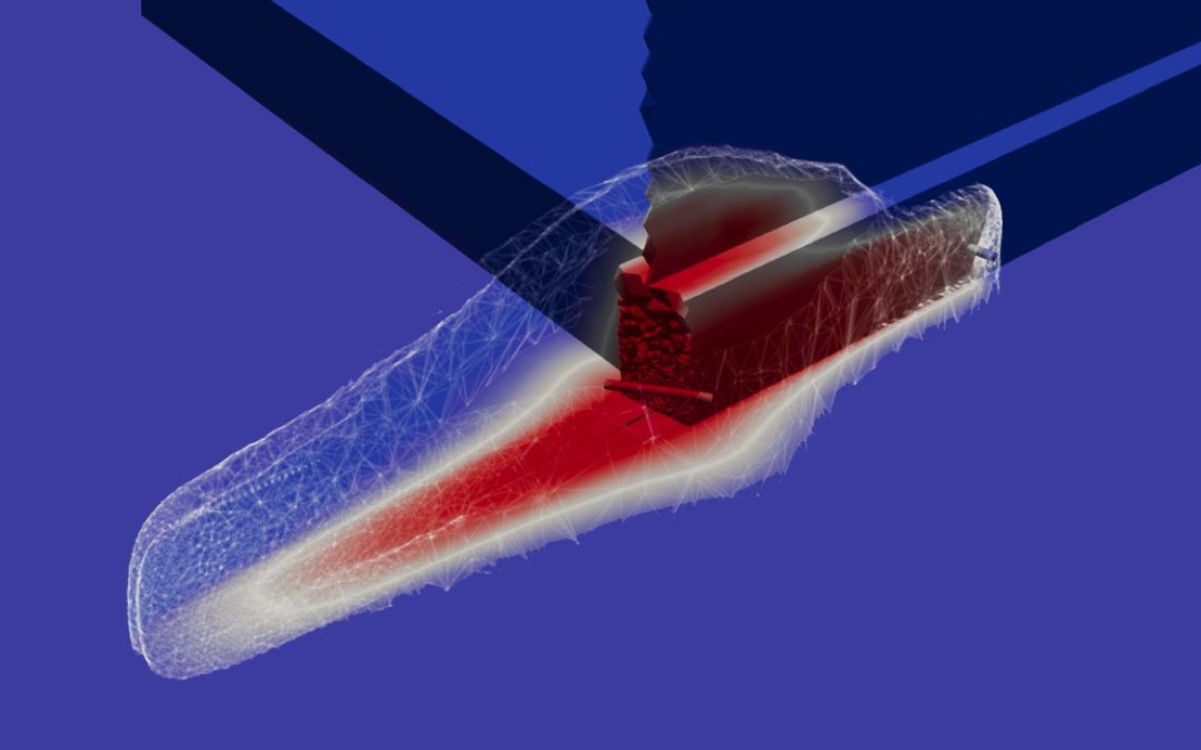

„Wir nutzen dafür eine dynamische Transportmodellierung, angelehnt an die Untergrundverhältnisse des Oberrheingrabens, bei der wir thermische, hydraulische und chemische Prozesse gekoppelt betrachten. Ähnliche Modelle sind bereits aus der Öl- und Gasindustrie bekannt, wurden aber bisher noch nicht auf Lithium angewendet“, so Nitschke.

Beschreibung: Ausbreitung des Lithium-abgereicherten Thermalwassers um die Injektionsbohrung entlang der Störungszone über einen Zeitraum von 30 Jahren (Animation: Valentin Goldberg und Fabian Nitschke)

Geothermie als Lithiumquelle und grundlastfähige Energiequelle

Geothermie als Lithiumquelle und Grundlastfähige Energiequelle” wäre eine passende Zwischenüberschrift für den Absatz. Thomas Kohl vom AGW, der die Forschung als Professor für Geothermie und Reservoir-Technologie am KIT leitet, sieht in den Forschungsergebnissen ein weiteres Argument für einen breiten Ausbau der Geothermie.

“Wir wussten bereits, dass die Geothermie uns über Jahrzehnte grundlastfähige, erneuerbare Energie liefern kann. Unsere Studie zeigt nun, dass ein einziges Kraftwerk im Oberrheingraben zusätzlich bis zu drei Prozent des jährlichen deutschen Lithiumbedarfs decken könnte.” sagte Kohl.

Auch an Lösungen zur praktischen Umsetzung arbeitet seine Forschungsgruppe. So stellte sie jüngst eine Studie in der Fachzeitschrift Desalination vor, in der sie eine unter realen Bedingungen getestete Thermalwasservorbehandlung für die Rohstoffextraktion demonstrierte.

“Im nächsten Schritt muss nun die Skalierung der Technologie auf einen industriellen Maßstab erfolgen”, so Kohl.