RWE hat 2018 in seinen Kraftwerken insgesamt 890.000 t Klärschlamm mitverbrannt. Das sind 13 % der in Deutschland und 58 % der in Nordrhein-Westfalen anfallenden Menge. Gemäß der Klärschlammverordnung ist die Mitverbrennung nach Ablauf der von der Anlagengröße abhängigen Übergangsfristen nur noch für Klärschlämme möglich, deren Phosphorgehalt unter 2 % liegt. Eine wirtschaftliche Rückgewinnung des im Klärschlamm enthaltenen Phosphors aus der Asche einer Mitverbrennung ist derzeit nicht möglich.

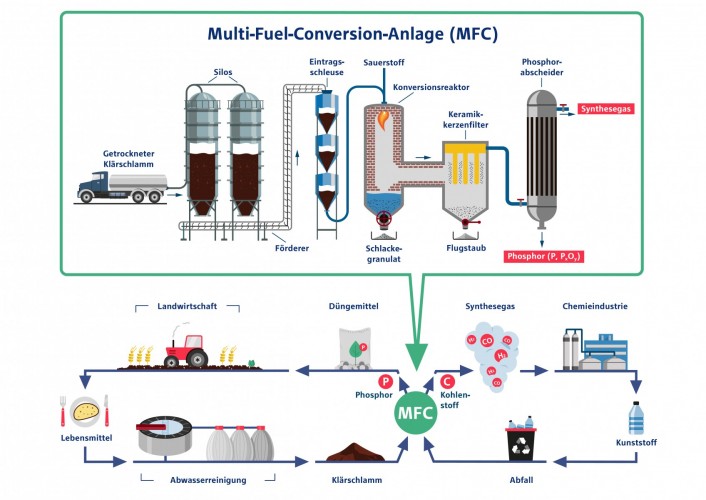

In der neuen Anlage sollen nun Klärschlamm, Klärschlammasche (aus einer Monoverbrennung) und Braunkohle gemeinsam bei einer Temperatur von 1.500°C unter Sauerstoffausschluss umgewandelt werden. Der dabei entstehende gasförmige Phosphor soll möglichst rein abgeschieden und zu Phosphorsäure verarbeitet werden.

Durch die thermische Behandlung unter Sauerstoffausschluss wird außerdem ein Teil des im Brennstoff enthaltenen Kohlenstoffs zurückgewonnen. Das erzeugte Synthesegas, eine Mischung aus Kohlenstoffmonoxid (CO) und Wasserstoff (H2), ist ein begehrter Rohstoff für die chemische Industrie, aus dem eine Vielzahl von Grundstoffen hergestellt werden können.

RWE hat den Auftrag über die Planung und Errichtung der MFC-Anlage an die Thermische Apparate Freiberg GmbH (TAF) vergeben. Bis zum Frühjahr 2020 sollen die ersten Teile errichtet sein. Die komplette MFC-Anlage soll im Sommer 2021 in Betrieb gehen. Die Versuchsanlage ist Teil des virtuellen „Innovations- und Technologiezentrums zur stofflichen Nutzung nachhaltiger Kohlenstoffquellen“ (ITZ-CC) in Nordrhein-Westfalen von RWE, Fraunhofer UMSICHT und Ruhr-Universität Bochum. Das ITZ-CC wird durch das Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes NRW gefördert.

Phosphorrückgewinnung aus Klärschlamm kombiniert mit Synthesegasherstellung

Kategorie: Sonstiges

Themen: Abwasserbehandlung | Nachhaltigkeit & Umweltschutz | Netze

Autor: Jonas Völker

Das könnte Sie auch interessieren:

Passende Firmen zum Thema:

Publikationen

Sie möchten die gwf Wasser + Abwasser testen

Bestellen Sie Ihr kostenloses Probeheft

Überzeugen Sie sich selbst: Gerne senden wir Ihnen die gwf Wasser + Abwasser kostenlos und unverbindlich zur Probe!