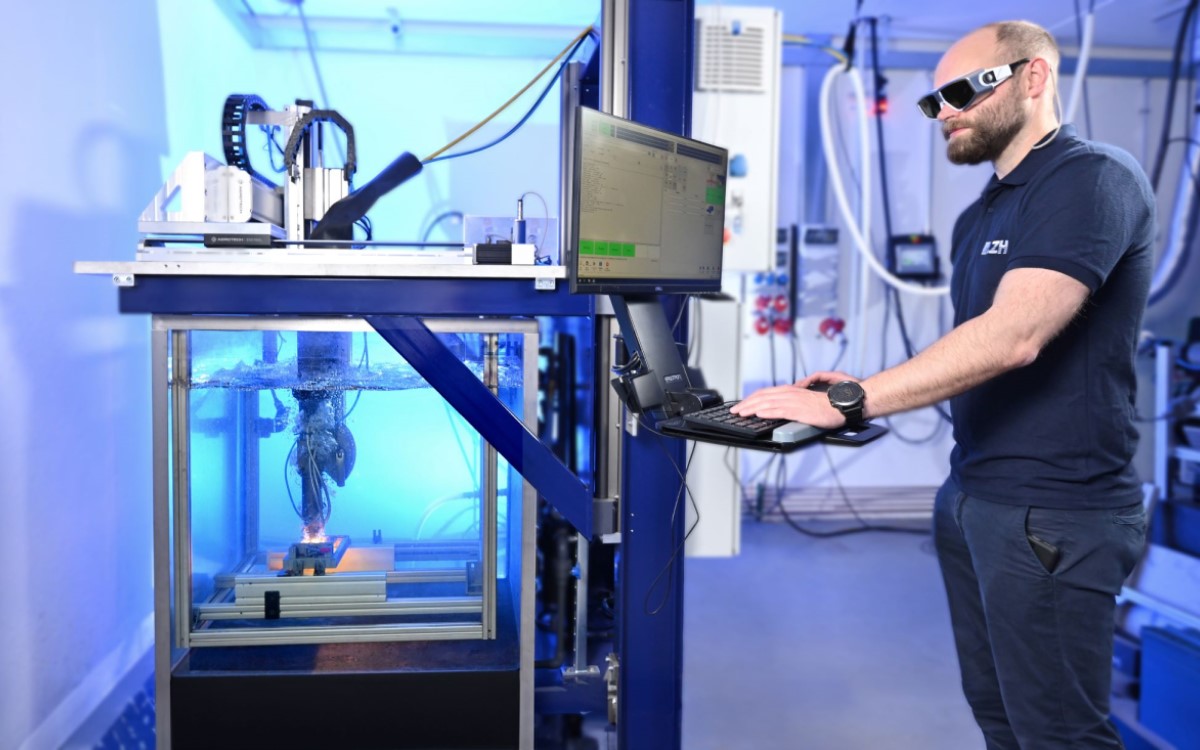

25. April 2023 ǀ Der Zwergglattwal ist mit 6 m Länge und 3 t Gewicht der kleinste Bartenwal. Untersuchungen seines Genoms geben interessante Informationen für die Tumorforschung. Dies fanden Wissenschaftler:innen aus Frankfurt und dem schwedischen Lund heraus.

Caperea marginata heißt der kleinste aller Bartenwale – aber auch er wird bis zu sechs Meter lang und drei Tonnen schwer. Die selten zu sichtende Art lebt in den antarktischen Gewässern der Südhalbkugel. Wissenschaftlich ist der letzte überlebende Vertreter eines ansonsten ausgestorbenen Familienzweigs der Bartenwale noch wenig erforscht. Dabei kann sein Erbgut für die Krebsforschung interessante Informationen bereithalten, wie ein Team von Wissenschaftlern aus Frankfurt und dem schwedischen Lund jetzt herausgefunden hat. Ihre Studie zu Evolution und Tumorresistenz bei Bartenwalen ist in der Fachzeitschrift BMC Biology erschienen.

Wale erkranken ungewöhnlich selten an Krebs

Eigentlich sind Wale mit ihren riesigen Körpern prädestiniert für Tumorerkrankungen. Je mehr Zellen vorhanden sind und sich teilen, desto eher kann eine Mutation an einer entscheidenden Stelle das Erbgut schädigen und die Entwicklung eines Tumors auslösen. Dennoch scheinen die riesigen Wale ungewöhnlich selten an Krebs zu erkranken. Dieses Phänomen der Onkologie und Statistik, benannt nach seinem Entdecker Richard Peto, wird auch als „Petos Paradoxon“ bezeichnet. Bis heute ist nicht bekannt, wie diese Resistenz auf genetischer Ebene funktioniert, aber ihre Entschlüsselung birgt ein großes Potenzial für die Krebsforschung.

Um diesem Rätsel auf die Spur zu kommen, haben Forschende des Senckenberg Biodiversität und Klima Forschungszentrums (SBiK-F), des hessischen LOEWE-Zentrums für Translationale Biodiversitätsgenomik (TBG) sowie der Universitäten Frankfurt am Main und Lund, Schweden, das Genom des Zwergglattwals analysiert. Mit modernen Methoden der Genomik, Bioinformatik, Phylogenomik und Selektionsforschung fanden sie zahlreiche Gene, die bei großen Walen, wie etwa dem Blauwal, Finnwal oder Grönlandwal, deutlich mehr Mutationen aufweisen als beim kleinen Zwergglattwal.

Wale besitzen Tumorresistenz

Während Genmutationen grundsätzlich eher als schädlich angesehen werden, scheint eine hohe Anzahl von Mutationen innerhalb eines Gens und die daraus resultierende Veränderung einer Eigenschaft hingegen positive Auswirkungen auf eine Art zu haben. Die Ergebnisse legen die Vermutung nahe, dass diese „positiv selektierten“ Gene bei Walen eine besondere Rolle für die Krebsresistenz spielen könnten.

„Unsere neuen Erkenntnisse zeigen, dass offenbar fast alle großen Walarten unterschiedliche positiv selektierte Gene in ihren Genomen aufweisen. Dies lässt sich möglicherweise mit der bereits in der Paläontologie diskutierten Idee erklären, dass der für Bartenwale so typische Gigantismus im Laufe der Evolution wahrscheinlich mehrfach und unabhängig voneinander entstanden ist“, erklärt Magnus Wolf vom SBiK-F und der Frankfurter Goethe-Universität, Erstautor der Studie. „Das bedeutet, dass jede große Walart eine eigene Form der Tumorresistenz entwickelt haben könnte, die sich hoffentlich in Zukunft medizinisch nutzen lässt.“

Tatsächlich zählen zu den durch das Team identifizierten Genen auch solche, die in der Tumorforschung bereits bekannt, aber noch nicht umfassend erforscht sind, so dass die Genome von Walen hilfreiche Informationen liefern können.

Dokumentieren – schützen – nutzen

Auch die Verwandtschaftsverhältnisse innerhalb der Bartenwale, zu denen Grauwale, Glattwale und Furchenwale gehören, konnten die Wissenschaftler:innen in ihrer Studie genauer als bisher entschlüsseln. So identifizierten sie einen Punkt in der Evolution der Furchenwale, an dem sich ihr gemeinsamer Vorfahre vermutlich gleichzeitig in drei Linien aufspaltete. Die Ergebnisse zeigen auch, dass ein genetischer Austausch zwischen den Vorfahren der heutigen Arten noch lange möglich war.

„Unsere Studie entspricht genau dem Ansatz und dem Motto des LOEWE-Zentrums TBG: ‚dokumentieren – schützen – nutzen‘. Die genomischen Daten zeigen und vermitteln die Biodiversität und tragen zu Maßnahmen zu ihrer Erhaltung bei. Gleichzeitig sind diese Erkenntnisse aus anwendungsorientierter Perspektive für die Medizin wertvoll“, erläutert Studienleiter Prof. Dr. Axel Janke, ebenfalls Wissenschaftler am SBiK-F und der Frankfurter Universität, der das hessische LOEWE-Exzellenzzentrum TBG mit aufgebaut und sechs Jahre lang geleitet hat.

Dieses Forschungs- und Anwendungspotenzial drohe jedoch mit dem Verlust der Artenvielfalt verloren zu gehen, so Janke.

„Auch wenn Bartenwale inzwischen streng geschützt sind und die Bestände wieder zunehmen, finden sich in den Genomen dieser Tiere Spuren ihrer früheren Bejagung wie zum Beispiel ein gewisser Verlust genetischer Diversität – mit möglichen Langzeitfolgen für die Wale. Deshalb ist ein genaues genomisches Monitoring wichtig“, betont Janke.

Originalpublikation:

Magnus Wolf, Konstantin Zapf, Deepak Kumar Gupta, Michael Hiller, Úlfur Árnason & Axel Janke: The genome of the pygmy right whale illuminates the evolution of rorquals, in BMC Biology, https://doi.org/10.1186/s12915-023-01579-1