14. März 2022 | Wien Energie baut in Simmering eine der leistungsstärksten Großwärmepumpen Europas am Gelände der ebswien Kläranlage. Bereits ab Mitte 2023 wird die Großwärmepumpe mit einer Leistung von 55 Megawatt bis zu 56.000 Haushalte mit umweltfreundlicher Wärme versorgen. Der Vollausbau mit 110 Megawatt-Leistung folgt bis 2027.

„Mit dem Bau dieser Großwärmepumpe machen wir einen großen Schritt für die Erreichung der Klimaziele in der Stadt. Durch die neue Klimaschutz-Anlage sparen wir künftig bis zu 300.000 t CO2 im Jahr“, so Stadtrat Peter Hanke. „Im Vollausbau versorgt Wien Energie mit der Großwärmepumpe bis zu 112.000 Haushalte mit klimaneutraler Fernwärme.“

Regionale Energiequellen

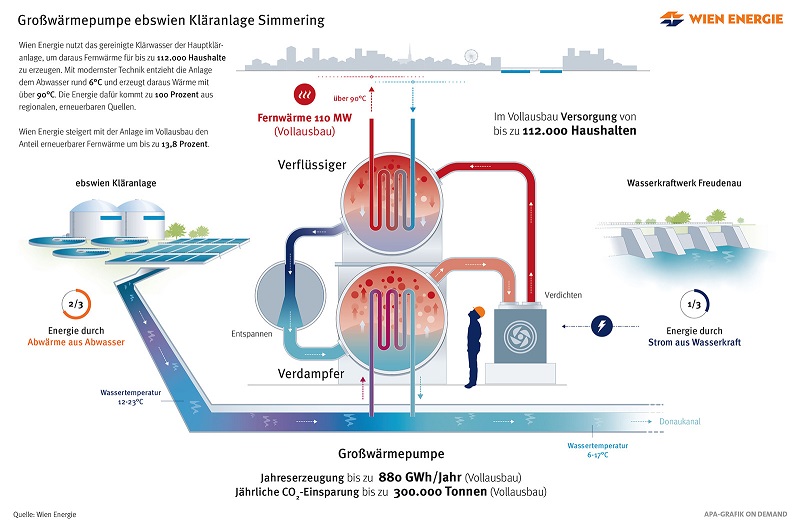

Die Großwärmepumpe wird komplett klimaneutral aus regionalen Energiequellen betrieben: Zwei Drittel der benötigten Energie kommen aus der Abwärme des gereinigten Abwassers der Kläranlage. Das letzte Drittel wird mit Ökostrom direkt aus dem benachbarten Donaukraftwerk Freudenau gedeckt. „Wir zeigen bei der Kläranlage eindrücklich, dass wir alle Hebel für den Klimaschutz in Bewegung setzen“, erklärt Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky. „Schon heute ist die Kläranlage dank der Nutzung von Klärgas, Wasserkraft und Photovoltaik ein Öko-Kraftwerk. Durch die Zusammenarbeit mit Wien Energie und die Großwärmepumpe können wir auch die bestehende Restenergie noch sinnvoll nutzen.“

Wichtiger Meilenstein für Wärmewende in der Stadt

Wien hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2040 klimaneutral zu sein. Der Umstieg auf umweltfreundliche Heizformen ist dafür ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Erst im Herbst des Vorjahres hat Wien Energie mit einer Studie aufgezeigt, wie die Wärmewende in der Stadt gelingen kann. Die Bedeutung der Fernwärme nimmt dabei stark zu: 56 % des Wärmebedarfs in Wien sollen bis 2040 durch sie gedeckt werden.

Um die Fernwärme klimaneutral zu machen, setzt Wien Energie neben dem Hoffnungsträger Geothermie auf die Nutzung vorhandener Abwärme wie auch bei der Kläranlage. „Wir setzen unseren Klimafahrplan um, Schritt für Schritt. Die Großwärmepumpe ist ein wichtiger Meilenstein für die Wärmewende in Wien. Wir investieren hier rund 70 Millionen Euro in die klimaneutrale Zukunft der Stadt. Im Vollausbau steigern wir mit dieser Anlage den Anteil erneuerbarer Fernwärme um bis zu 14 %. Damit kommen wir unserem Ziel, der Klimaneutralität 2040, ein großes Stück näher“, so Karl Gruber, Geschäftsführer von Wien Energie.

Kreislauf: So kommt die Wärme vom Abwasser in die Wohnung

Infografik zur Großwärmepumpe ebswien Kläranlage (Quelle: Wien Energie/APA-Auftragsgrafik)

Normalerweise fließt das Abwasser nach der Reinigung in den Donaukanal, ab 2023 macht es davor noch einen Umweg in die Großwärmepumpenanlage: Dort stehen im Vollausbau sechs Wärmepumpen, die mit Wärmetauschern dem gereinigten Wasser rund 6 °C entziehen. Diese geringe Temperatur kann Wien Energie mit der modernen Technik in der hochkomplexen Anlage nutzen, um Wärme mit mehr als 90 °C zu erzeugen. Diese Wärme fließt dann in Form von heißem Wasser über das Fernwärmenetz in die tausenden Wiener Wohnungen, die mit Fernwärme versorgt werden. So wird die wertvolle Wärmeenergie im gereinigten Abwasser verwertet, die bislang ungenutzt blieb.

Den Ökostrom für den Betrieb der Anlage bezieht Wien Energie direkt vom nahegelegenen VERBUND-Donaukraftwerk Freudenau. Für den effizienten und optimalen Betrieb der Wärmepumpe wird eine eigene Direktleitung zwischen Kraftwerk und Anlage errichtet. Beim Kraftwerk wird eine eigene Abzweigstelle gebaut. Von dort fließt der Strom künftig über die rund ein Kilometer lange Leitung bis zur Wärmepumpe. So kommt sämtliche eingesetzte Energie direkt aus der Umgebung und wird für die Wärmeversorgung der Wiener*innen genutzt.

Eckdaten Großwärmepumpe ebswien Kläranlage

- Baustart: März 2022

- Fertigstellung 1. Ausbaustufe: Sommer 2023

- Leistung 1. Ausbaustufe: 55 MW – Fernwärme für bis zu 56.000 Haushalte

- Vollausbau bis 2027 geplant

- Leistung Vollausbau: 110 MW – Fernwärme für bis zu 112.000 Haushalte

- Jährliche CO2-Einsparung im Vollausbau: bis zu 300.000 Tonnen

- Investitionen: 70 Millionen Euro

- Das Projekt wird aus den Mitteln der Umweltförderung des BMK gefördert; um EU-Förderungen (IWB/EFRE) wurde angesucht.